AQUATOP® S

Sole-Wasser / Wasser-Wasser Wärmepumpe,

Leistung 6,0 bis 21,0 kW

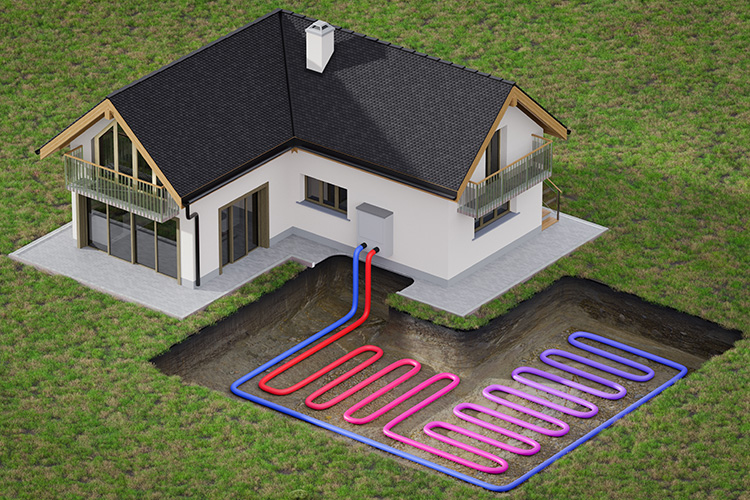

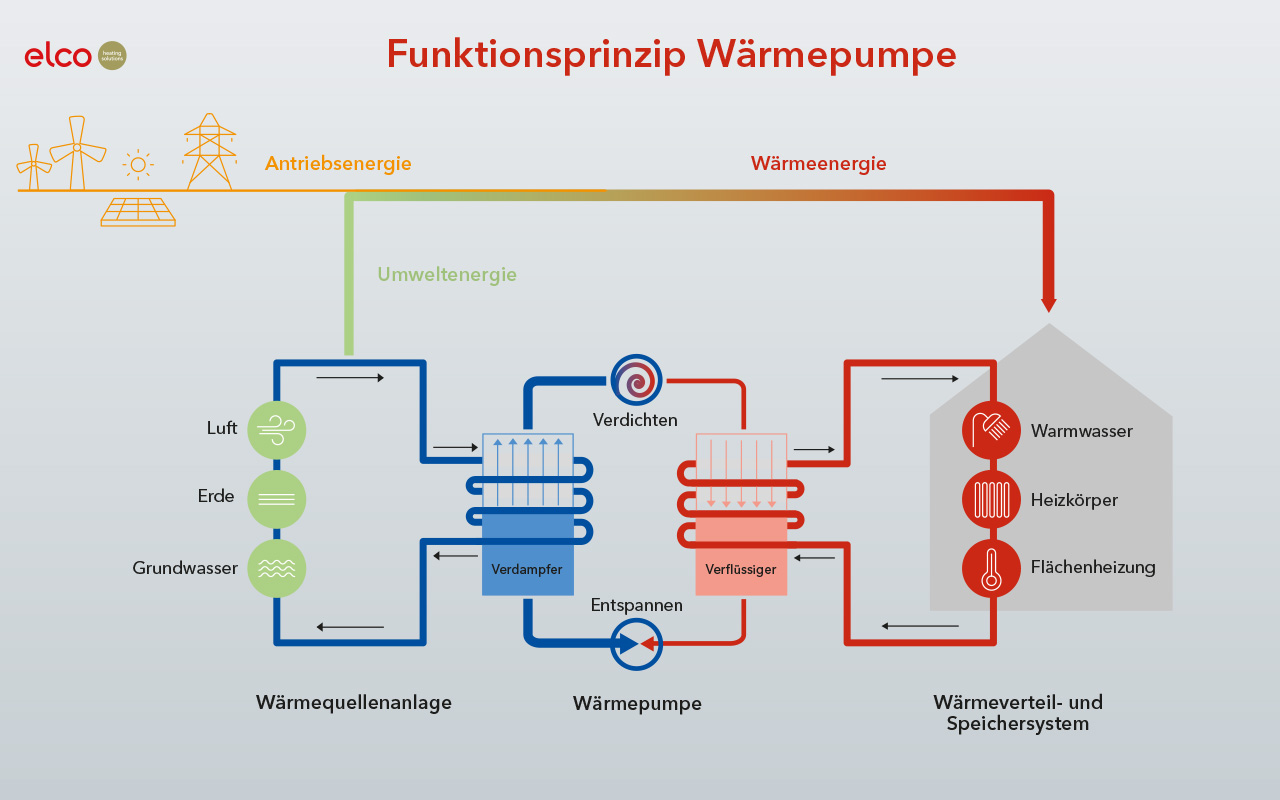

Erdwärmepumpen nutzen oberflächennahe Geothermie. Dazu zählen die obersten Erdschichten mit einer Tiefe von etwa 400 Metern. Hier sind die Temperaturen mit 8 bis 12 Grad Celsius das ganze Jahr über vergleichsweise konstant. Um diese Wärme aus dem Erdreich zu absorbieren, setzen Geothermie-Wärmepumpen verschiedene Technologien ein:

Je nach eingesetzter Technologie unterscheiden sich auch die Kosten für eine Sole-Wasser-Wärmepumpe. Die Anschaffungskosten für die Erdwärmepumpe eines Premium-Herstellers selbst liegen bei rund 22.000 Euro. Für die Elektroinstallation, Planung und den hydraulischen Abgleich müssen Eigentümer mit weiteren 17.000 Euro rechnen. Zusätzliche Kosten entstehen durch die Erschließung des Erdreichs. Diese fallen je nach Region und Art der Wärmegewinnung unterschiedlich aus.

Wird die Wärme mittels Erdsonde aus dem Erdreich gewonnen, erfordert das eine Tiefenbohrung. Die Kosten dafür belaufen sich je nach Bohrtiefe auf 9.000 bis 14.000 Euro. Die Installation von Erdkollektoren hingegen ist mit 3.500 bis 6.500 Euro wesentlich günstiger. Hinzu kommt, dass die Tiefenbohrung eine Genehmigung durch die regional zuständige Wasserbehörde erfordert. Der Preis dafür liegt zwischen 300 und 600 Euro. In einigen Regionen kann für die Installation einer Geothermie-Wärmepumpe zudem ein Bodengutachten erforderlich sein. Grund dafür ist, dass bei der Bohrung möglicherweise wasserführende Schichten durchbrochen werden. Dadurch kann es zu Geländehebungen kommen, die wiederum zu Rissen in Gebäuden führen. Die Kosten für ein solches Bodengutachten liegen zwischen 1.000 und 2.500 Euro.

Die Gesamtkosten für den Einbau einer Erdwärmepumpe in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus liegen somit zwischen 50.000 und 60.000 Euro. Das mag zunächst vergleichsweise hoch klingen, durch die aktuelle staatliche Wärmepumpenförderung lassen sich die Anschaffungskosten jedoch ganz erheblich reduzieren. So erhalten Erdwärmepumpen aufgrund ihrer vergleichsweise hohen Jahresarbeitszahl sogar einen zusätzlichen Innovationsbonus von 5 Prozent.

Um das Ziel einer CO2-neutralen Energieversorgung im Gebäudesektor zu erreichen, liefern Wärmepumpen einen wichtigen Grundstein. Deshalb bietet der Staat derzeit attraktive Förderprogramme für den Wechsel von einem fossilen Brennstoff auf eine umweltfreundliche Erdwärmepumpe. So erhalten Eigentümer für das Nachrüsten einer Wärmepumpe eine Grundförderung von mindestens 30 Prozent. Diese Basisförderung lässt sich durch weitere Boni aufstocken. Eigentümer mit einem Haushaltseinkommen bis 40.000 Euro erhalten beispielsweise einen zusätzlichen Bonus von 30 Prozent. Insgesamt lassen sich somit staatliche Zuschüsse von bis zu 70 Prozent erhalten. Wichtig: Die förderfähige Investitionssumme ist bei 30.000 Euro gedeckelt. Wenn jemand also den höchtmöglichen Fördersatz von 70 Prozent erhält, dann gilt dieser für die ersten 30.000 Euro der Anschaffungskosten. Somit liegt die höchtmögliche Förderung bei 21.000 Euro (70% von 30.000 Euro).

Die Entscheidung für eine Wärmepumpe ist gefallen, doch nun fragen sich viele Eigentümer: Welche Wärmepumpe ist sinnvoller - Luftwärmepumpe oder Geothermie? Wie so oft gibt es hier nicht die eine richtige Antwort. Vielmehr gilt es die individuellen Voraussetzungen zu prüfen. Folgende Kriterien können bei der Entscheidung helfen:

| Kriterium | Erdwärmepumpe (Sole-Wasser) | Luftwärmepumpe (Luft-Wasser) |

| Wärmequelle | Erdreich (Geothermie), konstant ca. 8 bis 12 °C | Außenluft, schwankend (-20 °C bis +35 °C) |

| Jahresarbeitszahl | Sehr hoch: JAZ ca. 4 bis 5, ganzjährig hoher COP | Geringer: JAZ ca. 3 bis 4, sinkt im Winter deutlich |

| Investitionskosten | Höher: ca. 50.000 bis 60.000 Euro | Niedriger: ca. 41.000 Euro |

| Installationsaufwand | Aufwendiger: Erdarbeiten (Bohrung bei Sonden oder großflächiges Graben bei Erdkollektoren), behördliche Genehmigungen und ggf. Bodengutachten erforderlich | Einfacher: Außengerät oder Inneneinheit aufstellen, keine Bohrungen oder große Erdarbeiten |

| Flächenbedarf | Außen: Entweder ausreichend Gartenfläche (Kollektor) oder kleiner Stellplatz für Bohrgerät (Sonde) | Innen: Aufstellfläche für WP und Speicher. | Außen: Stellfläche für Außengerät (ca. 1 m²) mit Abstand zu Wänden | Innen: geringer Platzbedarf (kleine Inneneinheit/Speicher). Kaum Grundstücksfläche nötig außerhalb des Geräts. |

| Lautstärke | Sehr leise: Kein Außengerät, somit 0 dB im Außenbereich | Hörbare Geräusche: Außeneinheit mit Ventilator (ca. 35 bis 50 dB in 1 m Abstand) |

| Wartungsaufwand | Gering: Kein Brenner, kein Schornstein, Erdreich-System ist geschlossen und verschleißarm | Gering: Ebenfalls kein Brennstoff, Enteisungsfunktion verursacht etwas Mehrverbrauch |

Ein weiterer Vorteil von Sole-Wasser-Wärmepumpen ist der geringe Stromverbrauch. Das gilt sowohl im Vergleich zu anderen Heizungsarten wie Öl- und Gasheizungen als auch im Vergleich zu Luft-Wasser-Wärmepumpen. Die Jahresarbeitszahl (JAZ) und der Coefficient of Performance (COP) sind wichtige Kennzahlen, um die Effizienz einer Wärmepumpe zu bewerten. Beide Werte geben das Verhältnis der erzeugten Heizwärme zum benötigten Strom an. Während der COP den Stromverbrauch der Wärmepumpe unter Laborbedingungen misst, ist die JAZ das Ergebnis eines tatsächlich gemessenen Kalenderjahres in einer konkreten Immobilie.

Eine JAZ von 4 beispielsweise drückt aus, dass eine Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom die vierfache Menge Heizwärme erzeugt. Was das angeht, sind Erdwärmepumpen wesentlich effizienter als Luftwärmepumpen. So kommen Luft-Wasser-Wärmepumpen auf eine realistische Jahresarbeitszahl von 2,5 bis 3,8, während Sole-Wasser-Wärmepumpen 3,5 bis 4,5 erreichen. Um die gleiche Menge an Heizenergie zu erzeugen, fällt der Stromverbrauch beim Heizen mit Erdwärme also geringer aus als beim Heizen mit Umgebungsluft.

Nein, anders als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe benötigt eine Sole-Wasser-Wärmepumpe kein Außengerät. Das liegt daran, dass sie keine Luft zur Wärmegewinnung ansaugt, sondern das Erdreich als Energiequelle nutzt. Dazu kommen entweder Erdsonden, Erdkollektoren oder Energiezäune zum Einsatz.

Erdwärme steht ganzjährig mit relativ konstanter Temperatur zur Verfügung. Dadurch arbeiten Sole-Wasser-Wärmepumpen sehr effizient und erzielen in der Regel eine deutlich höhere Jahresarbeitszahl als Luft-Wasser-Wärmepumpen. Darüber hinaus benötigen Erdwärmepumpen keine Außeneinheit, weshalb es zu keiner Geräuschemission kommt. Im laufenden Betrieb überzeugt das Heizen mit Erdwärme durch niedrige Betriebskosten. Zudem kommen Erdwärmepumpen auf eine sehr hohe Lebensdauer.

Ein Nachteil von Erdwärmepumpen ist der höhere Aufwand für die Installation und die damit verbundenen Kosten. Aufgrund der Erdarbeiten und zusätzlicher Technik wie Erdonden und -kollektoren liegen die Kosten deutlich über denen für eine Luftwärmepumpe. Darüber hinaus sind Erdbohrungen nicht in allen Regionen möglich und erfordern eine Genehmigung.

Ja, Erdwärmepumpen können sowohl für die Warmwasserbereitung als auch zum Bereitstellen von Raumwärme eingesetzt werden. Das ist in den meisten Fällen sogar empfehlenswert, da Sole-Wasser-Wärmepumpen auch für die Warmwasserbereitung äußerst effizient sind. Dazu verfügen sie entweder über einen integrierten oder separaten Warmwasserspeicher.

Sie haben Fragen oder Wünsche?

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.